admin のすべての投稿

インボイス制度の開始に向けた更なる周知等について

厚生労働省 健康局よりインボイス制度の開始に向けた周知等について、協力依頼がございました。会員への周知をお願いいたします。

本年10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されるところ、これまでにお寄せいただいたご質問の内容等も踏まえつつ、事業者の方々の参考になると思われる資料を下記のとおり取りまとめました。

インボイス制度に関連した各種相談体制・支援策等については、制度開始後も引き続き継続する予定となっております。これまで数次にわたり周知の御協力をお願いしてまいりました内容と重複する部分もございますが、インボイス制度の円滑な導入と定着に向け、貴団体及び傘下組織の各会員事業者やその取引先における準備・対応を的確に進めていただく観点から、周知・広報にご協力いただきますようお願いいたします。

協力依頼文書 (日本調理師会)

資料1 インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項等

資料2 事業者支援策全体の概要

資料3 各種相談体制・支援策の概要

資料4 令和5年度税制改正等による激変緩和・負担軽減策の概要

資料5 公正取引委員会の取組

令和5年度食生活改善普及運動の実施について

「食事をおいしく、バランスよく」を基本テーマとし、9月1日から30日までの1か月間、「令和5年度食生活改善普及運動」を全国的に展開いたします。

今年度は、健康日本21(第三次)で「果物摂取量の改善」として果物摂取量の目標値を200gと掲げたことを踏まえ、「果物摂取量の改善」を啓発するための新たな店頭POPツール等を活用ください。

※スマート・ライフ・プロジェクト特設ページURLからダウンロード、印刷の上御活用いただけます。

月兎の話

昔有る処に兎と狐と猿がおりました。或る日お腹を空かした老人に出会いました。3匹は老人の為に食べ物を集め、猿は木の実を、狐は魚を取ってきました。兎は一生縣命頑張っても何も持って来ることは出来ませんでした。そこで悩んだ兎は、猿と狐に焚き火を頼み、「私を食べてください」と言って火の中に飛び込み、自分の身を老人に捧げたのです。実はその老人とは帝釈天という神様でした。哀れみた帝釈天はお月さまに兎を写し、兎が食べる物に困らぬ様に餅を突く様な姿にして、この月を見て食べ物に感謝する様お月見をしたのです。日本では兎の餅突きに見えるといいますが、欧米では女性の横顔、インドネシアでは編み物をしている女の人、中国でははさみを持つ蟹、ベトナムでは木の下で休む男、オーストラリアでは男性が明かりを消したりつけたり、ドイツでは薪を担ぐ男、カナダインデアンではバケツを運ぶ少女、等世界の見方がそれぞれ面白いですね。

昔有る処に兎と狐と猿がおりました。或る日お腹を空かした老人に出会いました。3匹は老人の為に食べ物を集め、猿は木の実を、狐は魚を取ってきました。兎は一生縣命頑張っても何も持って来ることは出来ませんでした。そこで悩んだ兎は、猿と狐に焚き火を頼み、「私を食べてください」と言って火の中に飛び込み、自分の身を老人に捧げたのです。実はその老人とは帝釈天という神様でした。哀れみた帝釈天はお月さまに兎を写し、兎が食べる物に困らぬ様に餅を突く様な姿にして、この月を見て食べ物に感謝する様お月見をしたのです。日本では兎の餅突きに見えるといいますが、欧米では女性の横顔、インドネシアでは編み物をしている女の人、中国でははさみを持つ蟹、ベトナムでは木の下で休む男、オーストラリアでは男性が明かりを消したりつけたり、ドイツでは薪を担ぐ男、カナダインデアンではバケツを運ぶ少女、等世界の見方がそれぞれ面白いですね。

◎月々に月見る月は多けれど月見る月はこの月の月

秋の七草の覚え方

◎ハスキーなおふくろと頭文字

は 萩

す すすき 尾花の事

きー ききょう

な なでしこ

お 女郎花(おみなえし)

ふ ふじばかま

く 葛

ろ

◎おすきなふくは

お 女郎花

す すすき

き ききょう

な なでしこ

ふ ふじばかま

く 葛

は 萩

◎短歌調、五 七 五で覚える

はぎききょう 葛ふじばかま おみなえし 尾花なでしこ秋の七草

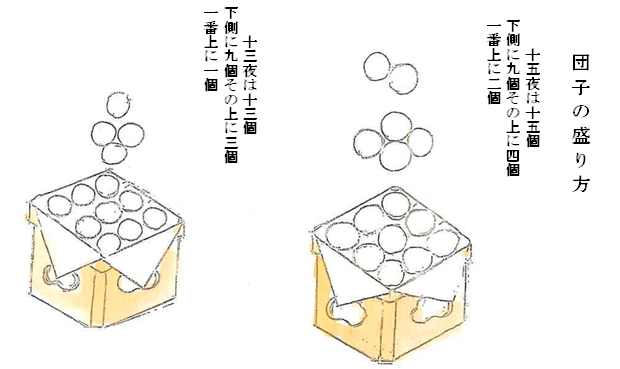

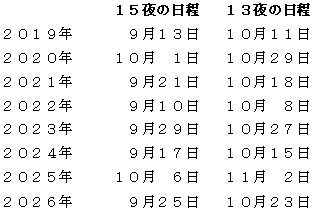

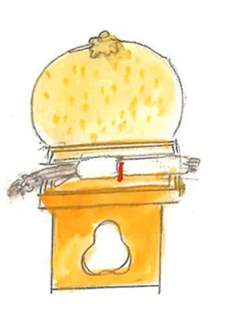

団子の盛り方 十五夜 十三夜

9月9日 重陽の節句 菊の節句

「日本食普及の親善大使」及び「日本食海外普及功労者表彰」の候補者推薦について

農林水産省では、海外への日本食・食文化の更なる魅力発信や日本の農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、「日本食普及の親善大使」の任命及び「日本食海外普及功労者」の表彰を実施しております。

今年も、(公社)日本調理師会に候補者推薦の依頼がございました。

別添の関連資料をご確認いただき、候補者の推薦をお願いいたします。推薦をいただく場合には、9月20日(水)までに必要書類をご提出ください。

書類提出先は、日本食普及の親善大使のホームページ内の書類提出先へお願いいたします。

日本食普及の親善大使はホームページをご確認ください。

日本食海外普及功労者表彰は、下記書類をご確認ください。

日本食海外普及功労者表彰推薦要領

「刃物を鉄道車内に持ち込む際の梱包方法についてのガイドライン」の周知について

標記の件につきましては、令和5年7月18日付け事務連絡を持って、厚生労働省健康局健康課栄養指導室より会員への周知についての依頼がございました。

つきましては、会員の皆様への、同ガイドラインの周知をよろしくお願いいたします。

事務連絡 厚生労働省健康局健康課栄養指導室

「2023年度調理師養成施設教員向けジビエセミナーの参加について」の御案内 (対象:専門調理師・調理技能士)

「2023年度調理師養成施設教員向けジビエセミナーの参加について」の御案内

(対象:専門調理師・調理技能士)

標記について、(公社)調理技術技能センターより案内がございました。

(一社)日本ジビエ振興協会が開催する「調理師養成施設教員向けジビエセミナー」に(公社)調理技術技能センターが関わる「専門調理師・調理技能士」の皆さんも参加できることになりました。

セミナーの日程・会場については、添付資料を確認ください。

申し込みは、(一社)日本ジビエ振興協会のウエブサイトから行っていただきます。

なお、定員超過の場合は、参加できない場合もありますので、予めご了承ください。

7月15日 月遅れ8月15日 盆

昨年盆から後に亡くなられた故人の供養をするのは、新盆、にいぼん、しんぼん、あらぼん、と各地で呼びなも異なります。新盆の場合親戚や故人のお付き合いした方々が供養します。

通常の盆はお墓参りして13日迎え火を焚き、14日、15日も焚き、16日には送り火を焚いて故人を送り出します。

盆の仏壇に飾る物

盆には仏壇に釈迦が病人を診た時に稲科の真菰(まこも)を編んで敷いたことから、真菰の代わりに、ススキを簾状(すだれじょう)に編んだ物を敷いてその上に供えます。

胡瓜に割箸を4本差して馬に見立て、茄子は牛に見立て、馬、牛を作ります。馬で早く来て頂き、帰りはゆっくり牛で帰る様に、また馬には故人が、牛には荷物を載せ、素麺を掛け、荷物が落ちない様、また手綱の意味もある様です。

鬼灯(ホオズキ)を下げ、夜道を照らす提灯(ちょうちん)を表します。

落雁(らくがん)は、釈迦の弟子の木蓮が、「飲食を盆にもって大勢の人達を供養すると多くの先祖が苦しみから救われる」というお釈迦様の教えに従い、百味飲食(ひゃくみのおんじき・おいしい食べ物の意味)その修行僧などをはじめ大勢の人に接したいという話が起源となっています。美味しい食べ物として当時は甘い物は贅沢な食べ物の内の一つだった為、最も美味しく贅沢とされた食物の一つであり長持ちすること、色んな形が作れる事から落雁を供える様になったのです。

信州伊那地区では揚げ饅頭を供えます。江戸時代高遠藩主保科正之が会津藩に国替えになった際には、揚げ饅頭が、伊那地方と会津地方しかありません。おそらく現在の名物高遠饅頭の前進である「お焼き」から長持ち出来ること、揚げる事で甘味が増すこと先人の知恵ですね。

夏野菜の精進揚げ、玉蜀黍、枝豆、水分の多い果物も供えるのです。

8月1日、朔(ついたち) 八朔(はっさく)

仙台七夕

七夕は五節供の一つですが、七夕飾りは日本最大の規模であります。

歴史的にも仙台藩主、伊達政宗の頃から東北地方が冷害の為、豊作を祈願、疫病が流行したために七夕飾りをして祈ったといわれています。

現在では10mもある孟宗竹を商店街に両手で輪を作る太さの竹を飾る台が10mおきに設置され、約3千本の竹が用意、七夕飾りを各店で作るのです。これが10万円から物によっては何百万円かけるそうです。

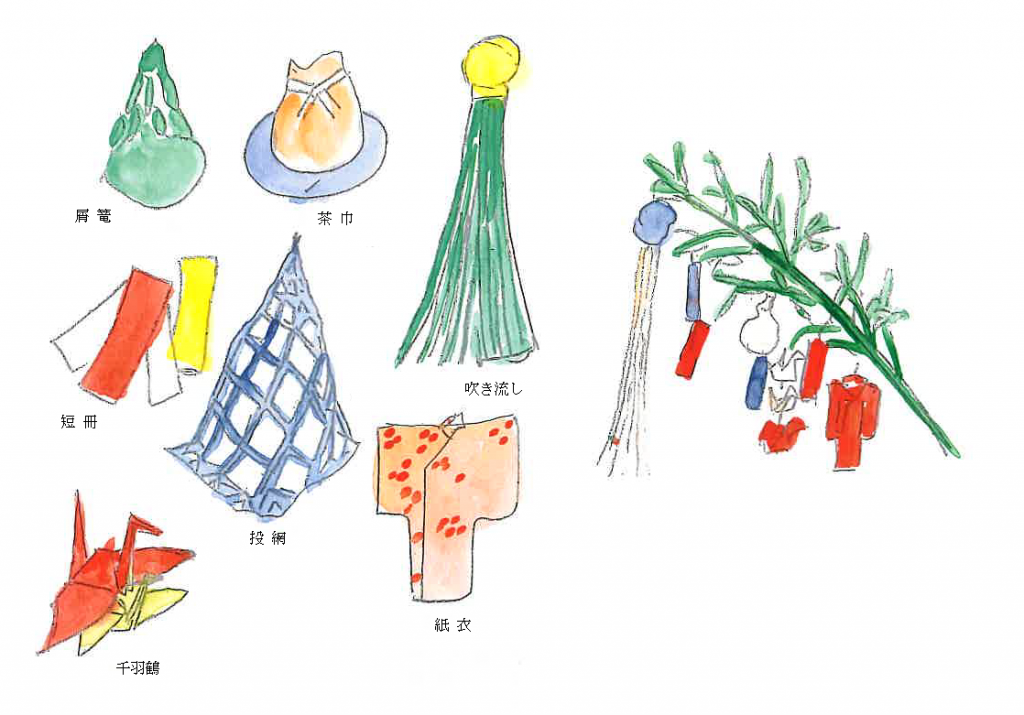

仙台の七夕飾りは七つ飾り、紙で作ります。そしてその意味があります。

吹き流し くす玉から吹き流しは糸を表しています

茶巾 無駄使いはしない様にいう意味ですね

投網(とあみ) 仙台近海の豊漁を願う

屑籠(くずかご) 粗末にしない、清潔、倹約

千羽鶴 家の一番長寿の歳だけ折鶴を折り付ける

紙衣 着物を作り、縫物が上手にという願いで、一番上部に飾ります

短冊 夜露集め、すずりで墨をすって願い事を書いたことから、7月を文月と言われる様になりました。

現在は8月6日から9日までの三日間に2百万人が訪れるという。

第13回全国こどものための愛情弁当コンテストの結果が発表されました

令和4年度で第13回をむかえた「全国こどものための愛情弁当コンテスト」の受賞者が決定し、去る6月27日に開催した(公社)日本調理師会通常総会において受賞者の発表が行われました。

今回の全国における予選参加総数が1,364作品。そこから本選に進んだ55作品から各賞が選ばれました。

今回の受賞者は次のとおりです。

第13回全国こどものための愛情弁当コンテスト受賞者

第13回全国こどものための愛情弁当コンテスト最優秀作品

【ご案内】地域の食の絆強化推進運動事業(コーディネーターの派遣地域募集)

病院や福祉施設、学校、社員食堂等の施設給食での地場産物利用を進めるにあたって課題を持つ地域・団体等へ、地場産物利用拡大や供給体制づくりに詳しい専門家(地産地消コーディネーター)を派遣する地域の食の絆強化推進運動事業について農林水産省から紹介がありましたのでお知らせします。

応募される場合は以下の募集案内チラシの応募フォームから入力ください。

令和5年度コーディネーター派遣事業 募集案内チラシ

詳細は実施要領をご覧ください。

令和5年度コーディネーター派遣事業 実施要領

ご不明な点は、募集案内チラシにございます、事務局にご相談ください。

「調理師のための嚥下調整食研修」の御案内

「調理師のための嚥下調整食研修」の御案内(会場別の案内も添付しいます)

申し込みは(公社)調理技術技能センターのホームページをご確認ください。

7月7日 8月7日一カ月遅れ 七夕の節供

七夕は、棚に機織(はたおり)を載せ、機織が上手になる様に願った事から、七夕になりました。機織の材料は糸ですから糸に見立てた素麺を食べるのです。

◎素麺は何故夏美味しいのか

素麺の美味しいのは、暑いからではありません。素麺は冬期に油を使い細く伸ばし、乾燥させ、翌年夏に食べる。その間に風化により油を蒸発させ、入梅の頃には湿度が高く膨張する。そして真夏になると入道雲がでる七夕頃には乾燥して収縮する。この時、茹でる。素麺が美味しくなるのだ。先人の知恵ですね。棚の上に載せた織物を上手に織れる様願ったのですが、そんな願いを短冊に書いて笹竹に付け、これが7月の文月の意味である。

◎信州の一部では素麺ではなく幅広い饂飩を使い、布の意味がある

◎仙台の七夕飾りは、短冊に願い事を書く、ごみ袋は物を大切に、着物は子供の成長。財布は経済的、網は豊漁、千羽鶴は健康を祈る願い

土用の丑

土用とは春夏秋冬の土用の入りから十八日間で、夏の土用十八日間の丑の日に鰻を食べるこれが丑の日ですね。

◎何故食べられるかは諸説が有りますが、江戸時代、夏に売れない鰻屋が知恵者である平賀源内に相談したところ、丑の日に「う」の付く物を食べると夏負けしないと民間伝承からヒントを得て「本日丑の日」と書いて店先に貼り、その店が繁盛したことから、鰻を食べる風習が定着したといわれる。

◎江戸時代、松平右近の藩内に青木一馬という武士が月見の宴に遅れ、お暇となった。首になった一馬は武士とはつまらないものだと鰻屋に成って、青の字に末広の八を付け青木屋と店名にした。これが繁盛し大名から注文をもらい、子(ね)の日、丑の日、寅の日、の三日に分けて蒲焼を甕に入れ、縁の下に置き、一週間後に取りだして見ると、丑の日の蒲焼が変わっていなかったので暑中とはいえども霊験が有ると「土用の丑」を店の看板にしたのがという説もある。

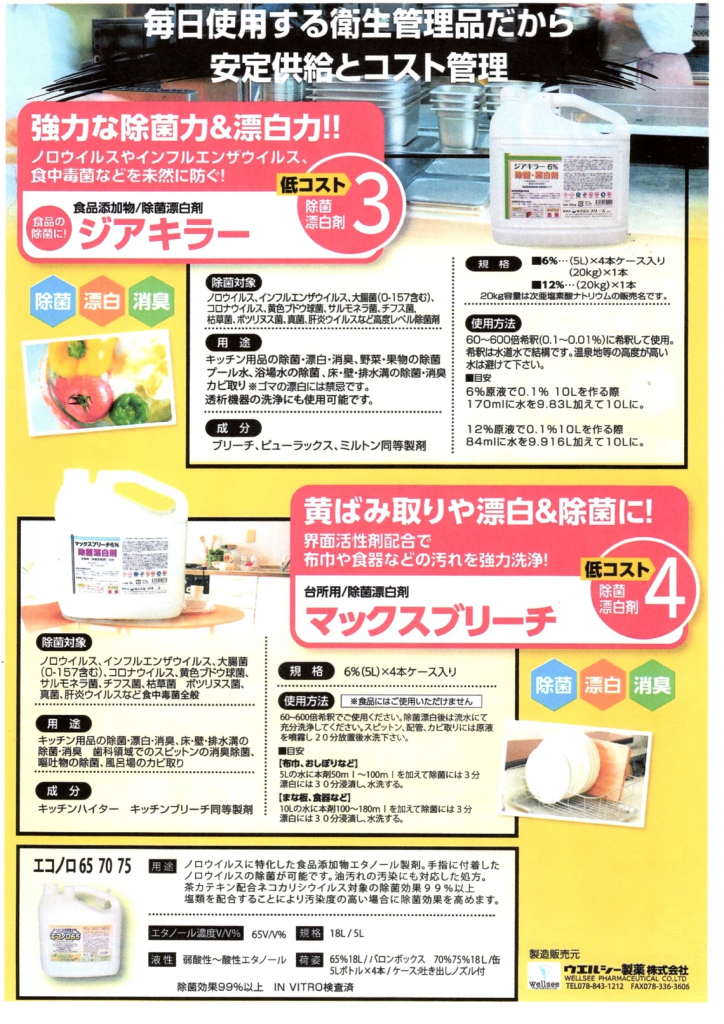

ウエルシー製品会員価格のお知らせ

こちらでご紹介しています

ウエルシー製品会員価格のおしらせ

賛助会員ウエルシー製薬株式会社様より、日本調理師会会員価格での販売のご提供がありました。

下記より申込書をダウンロードしてFAX078-336-3606へご注文ください。一般よりかなりお安い日本調理師会会員だけの販売価格となります。

wellsee新価格表こちらをクリック

インボイス制度 の開始に向けた周知等について(協力依頼)

インボイス制度の開始に向けた周知等について、協力依頼がございました。

制度 開始 を円滑に迎えるに当たり、事業者の方々に制度の内容を正確にご理解いただき、必要な準備・対応を進めていただくため、添付の文書をご参照ください。

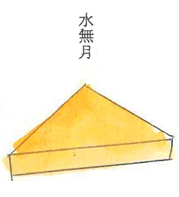

6月は水無月(みなづき)

令和5年度税制改正を踏まえたインボイス制度に関する周知等について

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始される本年10月1日まで、残すところ約4か月となりました。「令和5年度税制改正を踏まえたインボイス制度に関する周知等について」の周知の協力依頼が厚生労働省よりございました。会員各位へ連絡させていただきますので、ご協力をお願いいたします。

詳細は下記に添付していますので、ご覧ください。

日本調理師会_(協力依頼)消費税の適格請求書等保存方式の開始に向けた周知等について

消費税のインボイス制度への対応について

令和5年度第1回理事会議事要旨

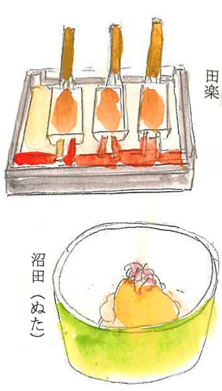

田植えの頃は田楽 沼田(ぬた)

5月5日 端午の節供

今から2千3百年前、中国の政治家で詩人である屈元(くつげん)と言う人は住民に尊敬を集めていましたが、陰謀の為に失脚し川に身を投げてしまいました。住民は川の魚に食べられない様にと粽(ちまき)を造り投げ込んだのが5月5日でした。これが日本に伝わり武士の子供が生れると鎧兜や幟を立ててお祝いしましたが、やがて商人にも鯉の滝登りの元気な姿を幟にして建てたものが5月最初の5日で端午の節供といわれる様になりました。鯉が龍門を登ると龍に化する伝説から食べられ、鯉は小位、川の王に成り、因みに鯛(大位)は海の王様になる意味です。粽は餅を笹で包み、萱や笹は前の葉が有る内に新芽が出る為子孫繁栄ですね。

鰹は勝男に通じ、柏餅の柏の葉は落ちない葉として子孫繁栄長寿の意味です。

4月8日 花祭り

4月始め 入学祝

令和5年度 農林水産省料理人顕彰制度「料理マスターズ」公募の御案内

「令和5年度(第14回)農林水産省料理人顕彰制度「料理マスターズ」について公募の案内が農林水産省からございましたので、ご周知の程宜しくお願い致します。

令和5年度農林水産省料理人顕彰制度「料理マスターズ」応募要領

応募要領・応募用紙の詳細は農林水産省のホームページからも、ご確認いただけます。

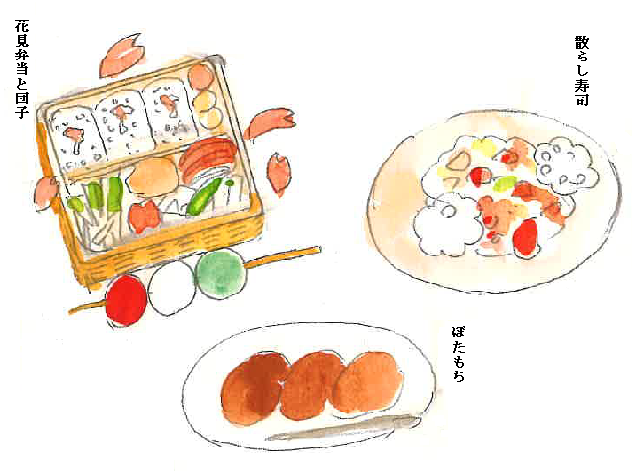

3月18日頃から お彼岸と花見

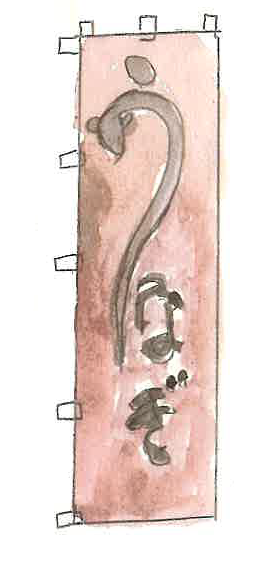

3月3日 上巳(じょうし)の節句(雛祭り)

上巳(じょうし)の節句と言いまして、上旬の最初の巳の日の節句です。平安時代宮中行事で、紙で作った人形を厄を移して流し、邪気を払うことから江戸時代に雛を飾り雛祭りとして年々盛り、現在に。

上巳(じょうし)の節句と言いまして、上旬の最初の巳の日の節句です。平安時代宮中行事で、紙で作った人形を厄を移して流し、邪気を払うことから江戸時代に雛を飾り雛祭りとして年々盛り、現在に。

◎菱餅

菱形に切って三段の餅は上から赤、白、青(緑)になっています。青い山に残雪の白、上段が花の色です。菱形は女性の象徴を表しています。

◎蛤

蛤の殻の蝶つがいは他の殻では絶対に合いません。そこで嫁いでも和合の象徴として、旬の蛤を食べるのですが、八代将軍吉宗が伊勢の蛤が売れない事から、奨励したと言われます。

◎さざえ

雛人形は髪の毛が耳に掛かり、良く聞こえる様にと、耳に似ているさざえを食べる様です。さざえは旬ですね。

◎草餅 蓬餅(よもぎもち)

蓬は春一番早く成長する植物で、古来より蓬を入れた草餅を食べ、蓬を軒下に刺し、女の子の成長を祈る物でした。

蓬の字は仙人の住む、蓬莱山(ほうらいざん)の蓬という字です。仙人は早く成長する蓬を食べ、山の中で森林浴する、これが長寿と考えたのでしょう。

◎散らし寿司

岡山のばら寿司が海のない京都に伝わり、海産物と春の色、黄色や緑、赤を散らし、花やかにして成長を祈る食事です。

◎雛祭りと潮干狩り

雛祭りと潮干狩りは無縁ではありません。雛祭りの起源は水辺で行う儀式の流し雛送りがある。潮干狩りはこれを行楽したもので、最初は女性の行事で、次第に老若男女、家族揃って楽しむ行事になったもの。潮干狩りは、浅利、蛤、さざえ、青柳を狩りして頂くのも季節です。