公益社団法人 日本調理師会 > 山越編集長の知恵袋

公益社団法人 日本調理師会 > 山越編集長の知恵袋

山越編集長の知恵袋

編集長 山越信治

<プロフィール>

(一社)長野県調理師会 副会長(相談役)

信州の名工会会員(調理審査員)

月兎の話

昔有る処に兎と狐と猿がおりました。或る日お腹を空かした老人に出会いました。3匹は老人の為に食べ物を集め、猿は木の実を、狐は魚を取ってきました。兎は一生縣命頑張っても何も持って来ることは出来ませんでした。そこで悩んだ兎は、猿と狐に焚き火を頼み、「私を食べてください」と言って火の中に飛び込み、自分の身を老人に捧げたのです。実はその老人とは帝釈天という神様でした。哀れみた帝釈天はお月さまに兎を写し、兎が食べる物に困らぬ様に餅を突く様な姿にして、この月を見て食べ物に感謝する様お月見をしたのです。日本では兎の餅突きに見えるといいますが、欧米では女性の横顔、インドネシアでは編み物をしている女の人、中国でははさみを持つ蟹、ベトナムでは木の下で休む男、オーストラリアでは男性が明かりを消したりつけたり、ドイツでは薪を担ぐ男、カナダインデアンではバケツを運ぶ少女、等世界の見方がそれぞれ面白いですね。

昔有る処に兎と狐と猿がおりました。或る日お腹を空かした老人に出会いました。3匹は老人の為に食べ物を集め、猿は木の実を、狐は魚を取ってきました。兎は一生縣命頑張っても何も持って来ることは出来ませんでした。そこで悩んだ兎は、猿と狐に焚き火を頼み、「私を食べてください」と言って火の中に飛び込み、自分の身を老人に捧げたのです。実はその老人とは帝釈天という神様でした。哀れみた帝釈天はお月さまに兎を写し、兎が食べる物に困らぬ様に餅を突く様な姿にして、この月を見て食べ物に感謝する様お月見をしたのです。日本では兎の餅突きに見えるといいますが、欧米では女性の横顔、インドネシアでは編み物をしている女の人、中国でははさみを持つ蟹、ベトナムでは木の下で休む男、オーストラリアでは男性が明かりを消したりつけたり、ドイツでは薪を担ぐ男、カナダインデアンではバケツを運ぶ少女、等世界の見方がそれぞれ面白いですね。

◎月々に月見る月は多けれど月見る月はこの月の月

秋の七草の覚え方

◎ハスキーなおふくろと頭文字

は 萩

す すすき 尾花の事

きー ききょう

な なでしこ

お 女郎花(おみなえし)

ふ ふじばかま

く 葛

ろ

◎おすきなふくは

お 女郎花

す すすき

き ききょう

な なでしこ

ふ ふじばかま

く 葛

は 萩

◎短歌調、五 七 五で覚える

はぎききょう 葛ふじばかま おみなえし 尾花なでしこ秋の七草

7月15日 月遅れ8月15日 盆

昨年盆から後に亡くなられた故人の供養をするのは、新盆、にいぼん、しんぼん、あらぼん、と各地で呼びなも異なります。新盆の場合親戚や故人のお付き合いした方々が供養します。

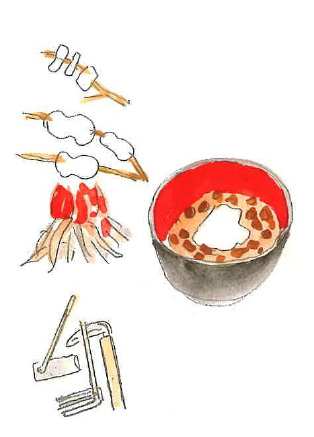

通常の盆はお墓参りして13日迎え火を焚き、14日、15日も焚き、16日には送り火を焚いて故人を送り出します。

盆の仏壇に飾る物

盆には仏壇に釈迦が病人を診た時に稲科の真菰(まこも)を編んで敷いたことから、真菰の代わりに、ススキを簾状(すだれじょう)に編んだ物を敷いてその上に供えます。

胡瓜に割箸を4本差して馬に見立て、茄子は牛に見立て、馬、牛を作ります。馬で早く来て頂き、帰りはゆっくり牛で帰る様に、また馬には故人が、牛には荷物を載せ、素麺を掛け、荷物が落ちない様、また手綱の意味もある様です。

鬼灯(ホオズキ)を下げ、夜道を照らす提灯(ちょうちん)を表します。

落雁(らくがん)は、釈迦の弟子の木蓮が、「飲食を盆にもって大勢の人達を供養すると多くの先祖が苦しみから救われる」というお釈迦様の教えに従い、百味飲食(ひゃくみのおんじき・おいしい食べ物の意味)その修行僧などをはじめ大勢の人に接したいという話が起源となっています。美味しい食べ物として当時は甘い物は贅沢な食べ物の内の一つだった為、最も美味しく贅沢とされた食物の一つであり長持ちすること、色んな形が作れる事から落雁を供える様になったのです。

信州伊那地区では揚げ饅頭を供えます。江戸時代高遠藩主保科正之が会津藩に国替えになった際には、揚げ饅頭が、伊那地方と会津地方しかありません。おそらく現在の名物高遠饅頭の前進である「お焼き」から長持ち出来ること、揚げる事で甘味が増すこと先人の知恵ですね。

夏野菜の精進揚げ、玉蜀黍、枝豆、水分の多い果物も供えるのです。

仙台七夕

七夕は五節供の一つですが、七夕飾りは日本最大の規模であります。

歴史的にも仙台藩主、伊達政宗の頃から東北地方が冷害の為、豊作を祈願、疫病が流行したために七夕飾りをして祈ったといわれています。

現在では10mもある孟宗竹を商店街に両手で輪を作る太さの竹を飾る台が10mおきに設置され、約3千本の竹が用意、七夕飾りを各店で作るのです。これが10万円から物によっては何百万円かけるそうです。

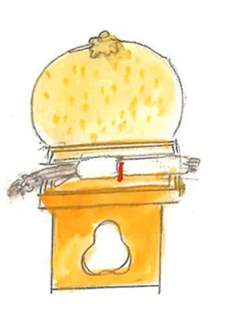

仙台の七夕飾りは七つ飾り、紙で作ります。そしてその意味があります。

吹き流し くす玉から吹き流しは糸を表しています

茶巾 無駄使いはしない様にいう意味ですね

投網(とあみ) 仙台近海の豊漁を願う

屑籠(くずかご) 粗末にしない、清潔、倹約

千羽鶴 家の一番長寿の歳だけ折鶴を折り付ける

紙衣 着物を作り、縫物が上手にという願いで、一番上部に飾ります

短冊 夜露集め、すずりで墨をすって願い事を書いたことから、7月を文月と言われる様になりました。

現在は8月6日から9日までの三日間に2百万人が訪れるという。

7月7日 8月7日一カ月遅れ 七夕の節供

七夕は、棚に機織(はたおり)を載せ、機織が上手になる様に願った事から、七夕になりました。機織の材料は糸ですから糸に見立てた素麺を食べるのです。

◎素麺は何故夏美味しいのか

素麺の美味しいのは、暑いからではありません。素麺は冬期に油を使い細く伸ばし、乾燥させ、翌年夏に食べる。その間に風化により油を蒸発させ、入梅の頃には湿度が高く膨張する。そして真夏になると入道雲がでる七夕頃には乾燥して収縮する。この時、茹でる。素麺が美味しくなるのだ。先人の知恵ですね。棚の上に載せた織物を上手に織れる様願ったのですが、そんな願いを短冊に書いて笹竹に付け、これが7月の文月の意味である。

◎信州の一部では素麺ではなく幅広い饂飩を使い、布の意味がある

◎仙台の七夕飾りは、短冊に願い事を書く、ごみ袋は物を大切に、着物は子供の成長。財布は経済的、網は豊漁、千羽鶴は健康を祈る願い

土用の丑

土用とは春夏秋冬の土用の入りから十八日間で、夏の土用十八日間の丑の日に鰻を食べるこれが丑の日ですね。

◎何故食べられるかは諸説が有りますが、江戸時代、夏に売れない鰻屋が知恵者である平賀源内に相談したところ、丑の日に「う」の付く物を食べると夏負けしないと民間伝承からヒントを得て「本日丑の日」と書いて店先に貼り、その店が繁盛したことから、鰻を食べる風習が定着したといわれる。

◎江戸時代、松平右近の藩内に青木一馬という武士が月見の宴に遅れ、お暇となった。首になった一馬は武士とはつまらないものだと鰻屋に成って、青の字に末広の八を付け青木屋と店名にした。これが繁盛し大名から注文をもらい、子(ね)の日、丑の日、寅の日、の三日に分けて蒲焼を甕に入れ、縁の下に置き、一週間後に取りだして見ると、丑の日の蒲焼が変わっていなかったので暑中とはいえども霊験が有ると「土用の丑」を店の看板にしたのがという説もある。

5月5日 端午の節供

今から2千3百年前、中国の政治家で詩人である屈元(くつげん)と言う人は住民に尊敬を集めていましたが、陰謀の為に失脚し川に身を投げてしまいました。住民は川の魚に食べられない様にと粽(ちまき)を造り投げ込んだのが5月5日でした。これが日本に伝わり武士の子供が生れると鎧兜や幟を立ててお祝いしましたが、やがて商人にも鯉の滝登りの元気な姿を幟にして建てたものが5月最初の5日で端午の節供といわれる様になりました。鯉が龍門を登ると龍に化する伝説から食べられ、鯉は小位、川の王に成り、因みに鯛(大位)は海の王様になる意味です。粽は餅を笹で包み、萱や笹は前の葉が有る内に新芽が出る為子孫繁栄ですね。

鰹は勝男に通じ、柏餅の柏の葉は落ちない葉として子孫繁栄長寿の意味です。

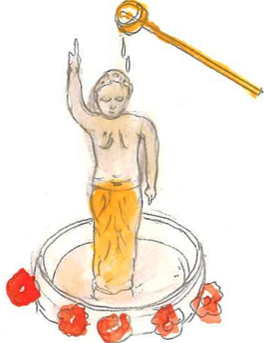

3月3日 上巳(じょうし)の節句(雛祭り)

上巳(じょうし)の節句と言いまして、上旬の最初の巳の日の節句です。平安時代宮中行事で、紙で作った人形を厄を移して流し、邪気を払うことから江戸時代に雛を飾り雛祭りとして年々盛り、現在に。

上巳(じょうし)の節句と言いまして、上旬の最初の巳の日の節句です。平安時代宮中行事で、紙で作った人形を厄を移して流し、邪気を払うことから江戸時代に雛を飾り雛祭りとして年々盛り、現在に。

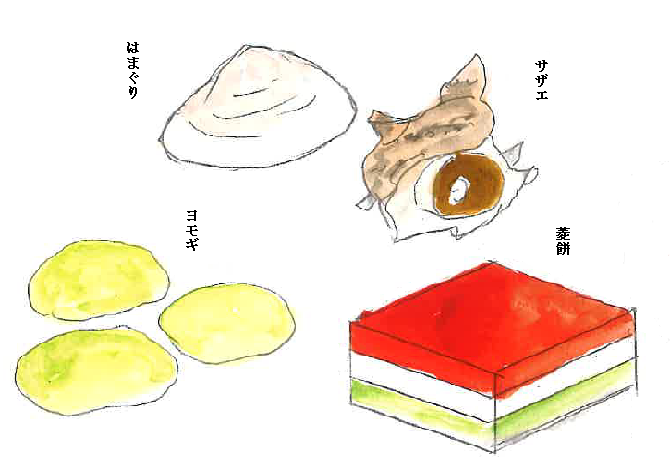

◎菱餅

菱形に切って三段の餅は上から赤、白、青(緑)になっています。青い山に残雪の白、上段が花の色です。菱形は女性の象徴を表しています。

◎蛤

蛤の殻の蝶つがいは他の殻では絶対に合いません。そこで嫁いでも和合の象徴として、旬の蛤を食べるのですが、八代将軍吉宗が伊勢の蛤が売れない事から、奨励したと言われます。

◎さざえ

雛人形は髪の毛が耳に掛かり、良く聞こえる様にと、耳に似ているさざえを食べる様です。さざえは旬ですね。

◎草餅 蓬餅(よもぎもち)

蓬は春一番早く成長する植物で、古来より蓬を入れた草餅を食べ、蓬を軒下に刺し、女の子の成長を祈る物でした。

蓬の字は仙人の住む、蓬莱山(ほうらいざん)の蓬という字です。仙人は早く成長する蓬を食べ、山の中で森林浴する、これが長寿と考えたのでしょう。

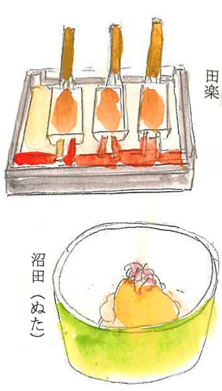

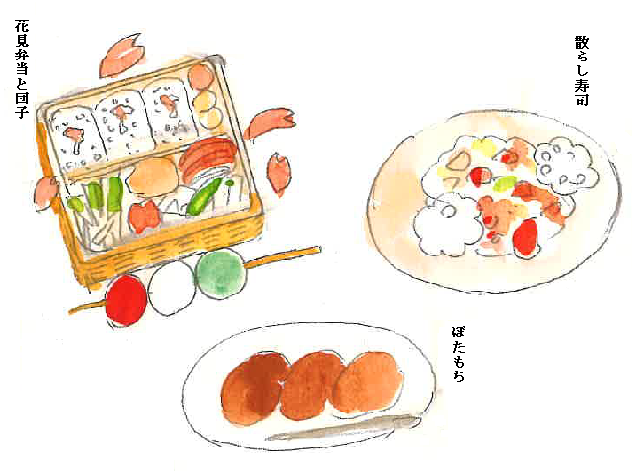

◎散らし寿司

岡山のばら寿司が海のない京都に伝わり、海産物と春の色、黄色や緑、赤を散らし、花やかにして成長を祈る食事です。

◎雛祭りと潮干狩り

雛祭りと潮干狩りは無縁ではありません。雛祭りの起源は水辺で行う儀式の流し雛送りがある。潮干狩りはこれを行楽したもので、最初は女性の行事で、次第に老若男女、家族揃って楽しむ行事になったもの。潮干狩りは、浅利、蛤、さざえ、青柳を狩りして頂くのも季節です。

2月3日 節分

豆まきは、福を招き鬼を追い払う。平安時代鬼祓い(おにっぱらい)の儀式と言われ、その後、江戸時代から現在に引き継がれた

◎豆まき

元来、節分とは季節の分かれ目の日で、立春、立夏、立秋、立冬の前日を指し、一年4回節分がある。立春は旧暦の元日に近い事で重視されました。

豆は魔滅、魔目に通じる事から鬼祓い(おにばらい)に撒いたのだ。煎った大豆を使用するのは、せっかく鬼を封じ込んでの豆から新芽が出ない様に加熱して撒き、雷の鳴る頃迄に、自分の歳の数だけを食べる先人の工夫であります。

◎節分の鰯

鰯の匂いを嫌う鬼を祓う(はらう)為、鰯の頭を柊(ひいらぎ)の枝に差し戸口に飾ると鬼の目を柊で刺し、入ってこない。また鰯の匂いで誘い出し、出た処を柊のトゲで刺す。

地方によっては、木を割り、墨で13本の筋を付けて玄関に飾ると、13本あり、鬼が月を間違えたと入ってこない。節分に鰯や大豆を食べさせる工夫がありますね。

◎恵方巻き

海苔巻き、恵方巻は関西から食べられ、全国的に広がりました。

七福神に因み、干瓢、椎茸、胡瓜、玉子焼き、田夫、蒲鉾、野菜の7種を入れ鬼を巻き込むという意味で海苔巻きをその年の恵方を向き無言でかぶりつくというものだ。

豊臣秀吉の家臣だった堀尾吉晴が節分前後に巻き寿司の様な物を食べ、出陣したところ、大勝したという言い伝えという説。

江戸末期に大阪の商人が商売繁盛を祈願して鬼を巻き込んで食べたという説もある。

◎節分面白話

東北の福島県二本松市では、「福は内」のみか「福は内、鬼外(おに外)」と唱える。二本松藩の藩主丹羽(にわ)光重。「鬼は外」が「お丹羽、外」と聞こえる為「おにそと」の掛け声になったという。

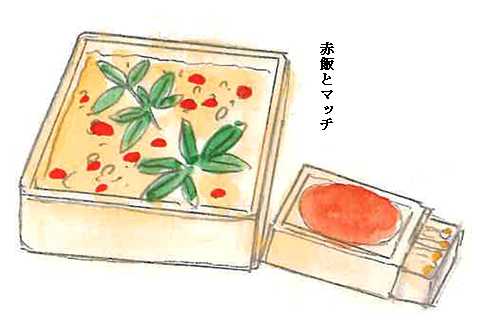

1月15日 小正月 ドンドン焼き

各地で異なりますが、門松を燃やし、豊作を祈り餅をついて木の枝に付け、稲穂に見立てたり、繭玉に見立てたりして、焼いて、邪気を取り払い頂きます。農業に携わる地区では農機具を供え、感謝と豊作を祈願します。

1月2日 書初

とろろを食べる

古来、宮中では事始め、書初もそうでした。

書初は墨を摺ったことから、摺り下ろし、と言いまして、とろろ芋をたべます。長芋や自然薯、等のとろろ芋は11月頃掘り出しますが、新芋はアクが強く、黒くなる率が高い。堀った芋は地下室に寝かせ、アク抜きして正月頃には美味しく食べられる事から行事食になったのでしょう。

1月1日 正月(元日)

正月は行事食の最も濃縮され、一年の始め、月の始め、日の始め、先人は幸福を願って行事をし、食べられたものです。

松飾りは12月28日頃飾る

年中青々とし、元気である松に神が宿るという意味から玄関左右に飾る。向かって左を雄松、右を雌松と呼んでいる。

稲藁(いなわら)で七五三縄(占め縄、閉め縄、〆縄、注連縄)を造り、紙垂(しで)を垂らす。紙垂は稲妻、稲穂の意味が有り、風に揺らぎ元気の閉め縄には邪気が入り込めない神聖な所となる。

遊びの中で

羽根突き 女の子の遊び、羽根は「トンボ」を意味し、トンボは「蚊」を食べ、蚊に刺されないよう病気にならない願いである。

凧揚げ 男の子の遊び、凧を空高く揚げて、希望や願いを揚げたと、云われる

双六 目が出る 六はサイコロの六面を二つ転がす為、双六という

独楽(こま) 男の遊び。中国から朝鮮半島の高麗(こま)を経由して入って来た為{こま}と呼ばれ、廻る独楽の元気を表しています。独楽はバイ貝の殻を回していたことから、バイ独楽からべイ独楽 に なりました。

かるた 農耕文化では季節感が大切で、季節を知り豊作を祈る為である。

おせち料理

釜戸に〆縄を張り、休ませる為、重箱に日持ちする料理を詰める

一之重 口取り 正月の代表料理

弐之重 家喜物(やきもの)

参之重 福芽煮(ふくめに) 多喜合せ(たきあわせ)

与之重 寿之物(すのもの)

おせちの意味

れんこん(蓮根) にんじん(人参) きんかん(金柑) きんとん(金団) ぎんなん(銀杏)

豆きんとんの中には、いんげんまめ(隠元豆) 「ん」は運に通じ、「ん」が二つも付いています。雪のさなか何もない時期に家族の幸福を祈り、「運」が付く願い。

田作り 誰もが片口鰯なら手 に入る。これを神棚に捧げ豊作を祈る

昆布 養老昆布と書いて〔喜ぶ〕と読み、子生富とも書く

伊達巻き 伊達男、着飾る

慈姑(くわい) 蓄えに通じる

黒豆 黒く豆で

数の子 親は「にしん」で二親とも書ける。二親とは両親を大切に子孫繁栄というが、にしんは一万粒しか生 まれない。鱈子(十万粒)まんぼうは(一億粒)子孫繁栄ならにしん以外の方が子孫繁栄になるのだが、両親を大切にする心だ

鰤(ぶり) 出世魚で成長により名前が変わり成長出世(関西地方)

栗 勝栗に通じ、商売、自己に打ち勝

鮭 栄に通じる(関東)

蒲鉾 初日の出

海老 脱皮して成長、そして長寿の姿

お餅について

餅は長持ちする意味からこの名があります。

餅は穀類の塊りでこの中に穀類の魂が宿る、穀霊の意味が有り、豊作を祈る

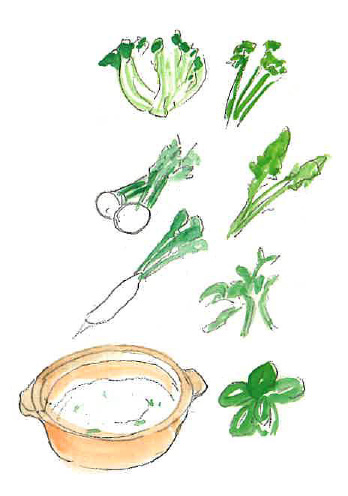

◎雑煮

雑煮の餅は切り餅(関東風)と丸餅(関西風) 大体ですが岐阜県 関ヶ原当たりから入りくんでいるが、別れる。切り餅は伸し併を切り、焼いてから雑煮に、丸餅は丸く押して、焼かずに鍋に入れ雑煮にします。切って焼いた餅は膨らみ、丸くなる。丸餅は元々丸いので焼かない。丸い事は鏡で自分の心を映し自分自身を見つめ直す意味でしょう。

雑煮は地域によって造り方が異なりますが、青味は冬菜と言われる小松菜を使い、正月の松に通じる。

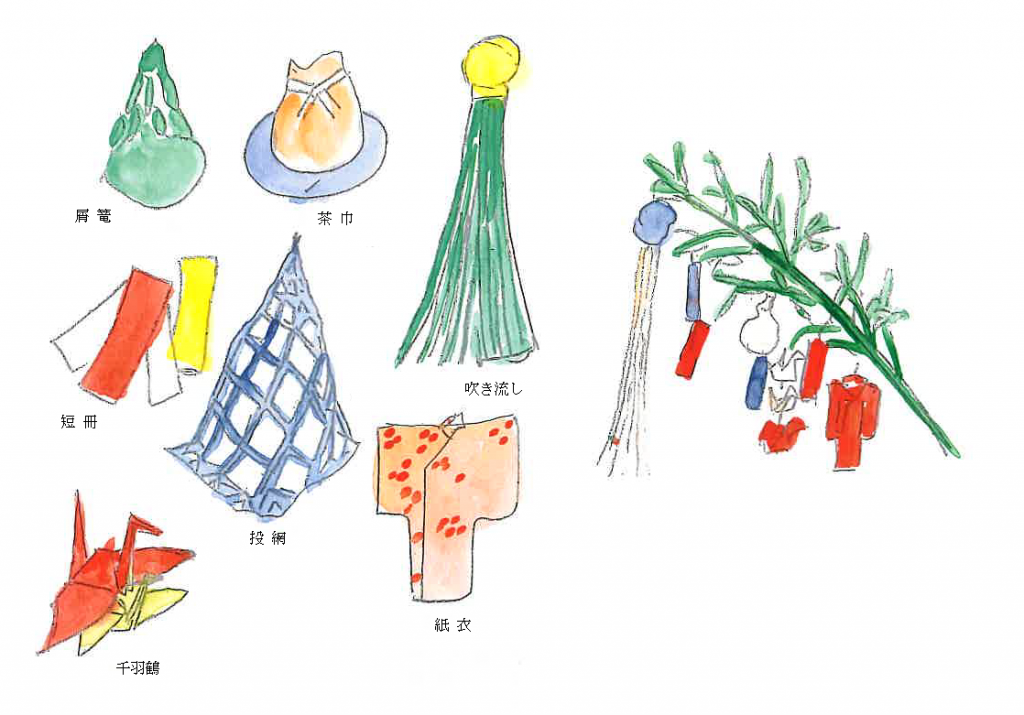

◎鏡餅(お供え餅)

大きな重ね餅を供え、下側が太陽、上側が月を意味し、鏡に映した心を表しています。

譲り葉を飾る。枯れない内に新芽が出て譲り受け、子孫繁栄

裏白の葉 謙虚

串柿 干柿を串に打ちお供え餅の上に載せ、柿(掻き)集める意味

橙(だいだい) 蜜柑は代用で、橙は葉が落ちても実は落ちず、翌年も残る実として橙は代々と書き、子孫繁栄につながる。

12月31日 大晦日

地方により異なりますが、大晦日には年取り肴として家族で頂き、除夜の鐘を聞き、新年を迎えます。関東地方では年越しそばを頂く。

◎蕎麦の意味

末長くの意味で蕎麦を頂くと言いますが、長い物なら饂飩の方が長いですよね。饂飩を食べる地方もありますが、蕎麦は最初、繋ぎも使わずして切り蕎麦にした為、切れ安かった。今年は これで切って、一年の区切りにしたのが蕎麦でありました。

また蕎麦粉は金細工の時、金粉が飛び散る、これを蕎麦粉を撒いて掃き集め、練って火の中に入れると蕎麦粉は燃え、金だけが残る、これが新年に金(かね)に不自由しない願いになったのでしょう。

◎年越し蕎麦の小噺

大晦日、温かい掛け蕎麦を出前で蕎麦屋に注文、掛け蕎麦が届く。

蕎麦屋が「お代を」客は「代金は付けにしてくれ」

蕎麦屋「付けにすると来年になってしまいますからお願いします」

客「今食べたのは掛けだぜ」

これ分かりましたかね。

各地でそれぞれの行事食が有り、これを調べる。これが食育ではないでしょうか。

12月25日 クリスマス

◎クリスマスケーキ

クリスマスといえばケーキが浮かびます。クリスマスケーキとして初めて販売されたのは

昭和27年、菓子メーカーの老舗、不二家でした。

欧米のクリスマスといえば、フランスの切り株デザインの。ブッシュ・ド・ノエル。イギリスでは木の実を入れたプティングを食べる。戦後進駐軍がもたらしたアメリカのデコレーションケーキを見て日本のショートケーキが造られた。

◎ローストチキン

イギリスから1620年アメリカに移り住んだ聖教徒が最初に冬を越せず、彼らを救ったのが、先住民アメリカインデアンが栽培した農産物や七面鳥を贈り、生き伸びた事が出来、それ以來七面鳥が祝いの席に欠かせない肉となりました。これがクリスマスメニューとしてヨーロッパに渡り食べられたのです。日本人には大味の為ローストチキンが食べられる様になったのです。

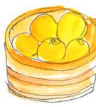

12月22日頃 冬至

一年で一番短い陽の日である。この頃になると野菜が不足する。そこで先人は貯蔵できる野菜を食べる工夫がある。京都では「ん」は運に通じ、七つの「ん」の付く野菜を食べる。

こんにゃく ほうれんそう だいこん こんぼう(ごぼう) こんぶ(昆布) 冬椎茸のどんこ、南瓜の南京、みかん。料理では、きんぴら けんちん汁 うどん 等。また、冬至は陽の一番短い日だから最後に「ん」が付くようにと ぎんなん だいこん なんきん にんじん れんこん みかん うどん けんちん おでん等の七つを食べると風邪ひかないと言われる。なければ、グラタン プリン、ラーメンでも食べることでしょうか。

冬至は湯治(とうじ)に成り、江戸時代、ビタミンCの豊富な柚子湯として香が邪気を除け、風邪にも引かない様祈願したのです。

(2013年11月12日) 1つの答えでも何種のやり方がある

1つの答えでも何種のやり方がある

技術というもの、そして指導というものはいろいろな技法があるものだ。

日本で掛算といえば、九九である。7×9を掛ける時、小さい数が先にくれば63の数が浮かぶものだ。ところが9×7として「9」が先に来ると答えが浮かばないが、瞬間的に小さい数を先にして計算し、63の答えを出す。たった一つの掛算も二種類の掛け算をしているのだ。

世界ではインドの二桁の掛け算しまで暗算出来る。ヨーロッパでは5×5=25迄だ。その後は指計算する。7×9の場合、左手の親指から7の数を指で折る。すると小指と薬指2本が立つ。今度は9の数を右で親指から折ると4本が立つ、たっている指左手2本と右手4本を足すと6本。これを1本10として60の数になる。折った左手3本と右手1本を掛けると3の数になる。先程の60と3を足すと63という数になる。これが欧州の計算の仕方である。たった一桁の掛け算でさえいろいろなやり方があるのだ。つまり、これしか無いと思っていた技術でも、他にもやり方があるのだ。だから多くの方から学ぶことが大切である。

料理においても同じ料理であっても過程が異なることはあり、例えば葱の微塵切りはたて割りを数か所入れてから切る場合いもあれば、蛇腹に包丁してから小口切りをしても微塵切りになるし、大量に切る場合は何本纏めて切れば散からずに微塵に切ることができる。

日頃から柔らかい頭を持ち、一番適した技法を使うことである。

(2013年10月18日)皇女和宮と木曽街道

皇女和宮と木曽街道

幕末文久元年(1861年)孝明天皇の妹君、明治天皇の叔母にあたる和宮親子(ちかこ)内親王の徳川14第将軍家茂への御輿入れがあった。この御輿入れは中山道を江戸側から1万5千人、宮付きの役員4百人、京都側から1万人、雇われ人足4千人、計3万人の大行列であり、その長さは15キロに達し、これは先頭が1つの宿場に着いた時、最後尾は3~4つ手前の宿場にやっと到着したほどのものである。事実宿場は3~4宿場に分宿し、この行列が終わる迄の4日間は前例がなく、これだけの行列は大変な事であったという。立ち寄る宿場では、障子の張り替え、白刃や銃弾を予防の為畳には真綿を入れ、本陣では御用所、風呂は新築し、大変な経費負担がかかったのである。

また、街道や枝道も規制され、御輿を見下してはならぬと2階節穴はふさげ、寺も鐘をならすな、水車は止めよ、牛馬も鳴かせるなという事までお触れが出された。これには宿場の役付きも、夜逃げした人が多かったという。

11月1日中津川から三留野に入り留泊。2日目が上松、3日目が薮原、4日目本山とかかり京都から江戸まで予定より10日遅れ24日かかって、11月24日に江戸に着いたのである。

陰暦の11月といえば真冬。宿場に留まり切れず、下級武士は寺や神社の軒下にゴザを敷き、蓑(みの)を掛けて寝たといいますから旅も命がけですね。

明治に入り、鉄道や道路の開通により街道宿場も寂れ、当時の状況記録は和紙に記載されていた為に売り渡され、木曽街道の当時の記録は余りありません。

現在の岐阜市、加納宿の御献立

加納宿の夕飯

膾(なます)鰈(かれい)みぞれ大根 二杯酢

汁 赤味噌 蕪(かぶら)少々

香之物(こうのもの)奈良漬瓜 沢庵

平 牡丹海老 生湯葉 百合根 葉山椒

焼物 生ぶりの付焼

飯

加納宿の朝飯

坪 生いか 小いも きくらげ 藻ずく

汁 赤味噌 青菜

香之物 奈良漬瓜 沢庵

平 半平(はんぺい)水菜 椎茸

焼物 かけ醤油の小鯛

飯

下諏訪宿の夕食

膾 河ます(かわます)

白髪大根

平 古い骨切り(こいのほねぎり)

ささがきごぼう

汁 赤だし

香の物 奈良漬け

御飯

焼物 うなぎのかばやき

-225x300.jpg)